編集者って、一体何してる人なの?

という、よくある疑問に対して、以前のコラム『パンフレット編集者が担う「見えない仕事」とは?|伝わるパンフレットの作り方』の中で、実は編集者が担っている「見えない仕事」についてお話ししました。

ただ、ちょっとイメージよりの説明が多かったかなとも思っておりまして…。

そこで、今回のコラムでは、パンフレット編集者の仕事内容を具体的にご説明したいと思います。

さらに、私がいつも使用している「ページネーション」や「スケジュール表」「レイアウト構成案」などもお見せしながら、わかりやすくご紹介します。

編集者の役割をより深く理解できれば、特にパンフレット制作に関わっている方は、今以上にスムーズにパンフレット制作を進められるようになると思いますよ。

編集者がパンフレットを作る時の手順

というわけで早速、一般的な制作手順に沿って、編集者の仕事内容を見ていきましょう。

①ヒアリング

まずは、パンフレットの制作目的、用途、ターゲットなどを聞き出し、整理します。誰に、なにを、どのように伝えるパンフレットなのか、最も大切な「指標」を明確にする工程です。

もし、クライアントの中でその辺りが曖昧なら、一緒に目的やターゲットを絞っていきます。

②掲載内容・ページ構成などの決定

ヒアリング内容をもとに、最適な掲載コンテンツを考え、それをどんな順番で前から掲載していくのか、一冊の中でのページの組み立てを考えます。

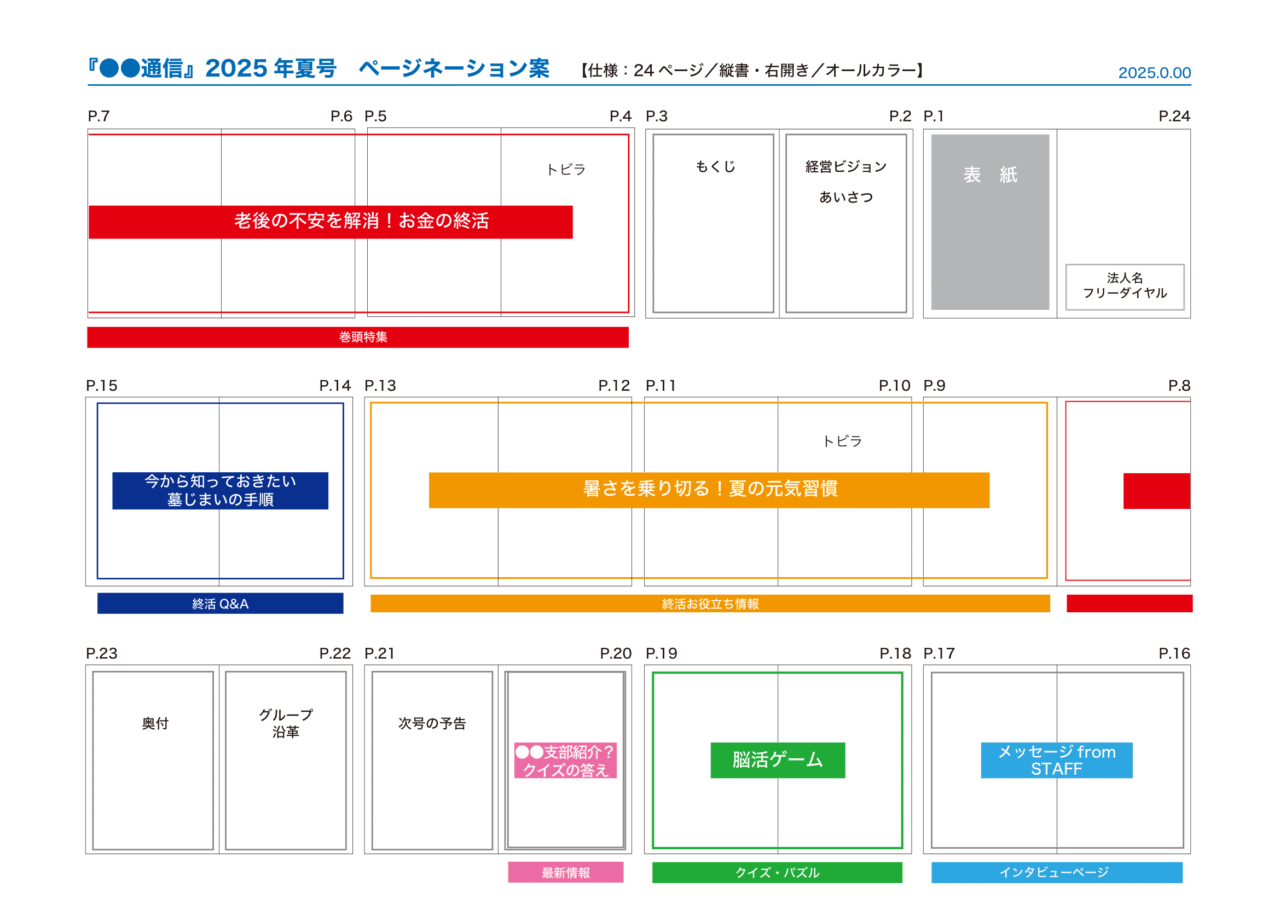

経営者の「ごあいさつ」は最初がいいのか、最後がいいのかなど、制作目的やターゲットに鑑みながらひとつずつ決めていき、下のような「ページネーション」を作成します。

そして、このページネーションをクライアントとも、協働しているクリエイターとも共有します。

このページネーションがあるとないとでは、チーム全体の作業スピード・正確性が格段に変わります。

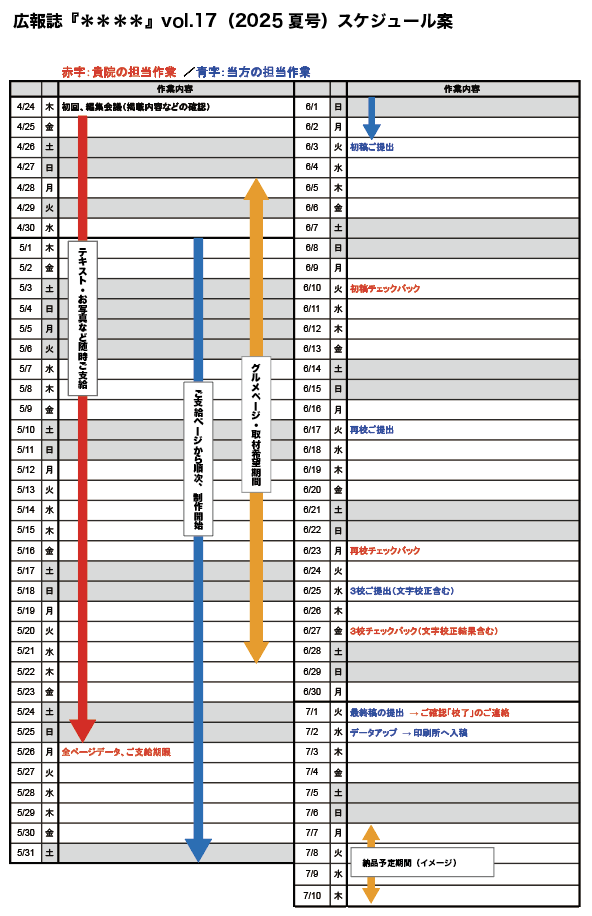

同様に、編集者は下のような「スケジュール表」も作成します。

時々「スケジュール表なしで作っています」と言われる方がいらっしゃいますが、それはおすすめできません。

スケジュール表やページネーションは、パンフレットづくりにおける「共通言語」だからです。

ただでさえややこしいパンフレットの制作を共通言語なしに進めると、現状把握が難しくなり、クライアントと制作側の二人三脚による進行がかなり困難になるのです。

また、スケジュールやページネーションに変更が発生した場合、これらの表があれば現状を把握しやすいため、建設的に変更内容について話しやすくなるというメリットもあります。

なので、私はスケジュール表もページネーションも、必ず作ってクライアントはもちろん、デザイナーさんやカメラマンさんと共有するようにしています。

これもかなり大事な、編集者の作業内容のひとつです。

③ パンフレットの仕様、紙の種類の決定

パンフレットの制作においては、どんなサイズ(判型)にするのか、そして、どんな紙を使用するのかという「仕様」の決定も重要なポイントです。

多くの場合はA4サイズの縦型ですよね。

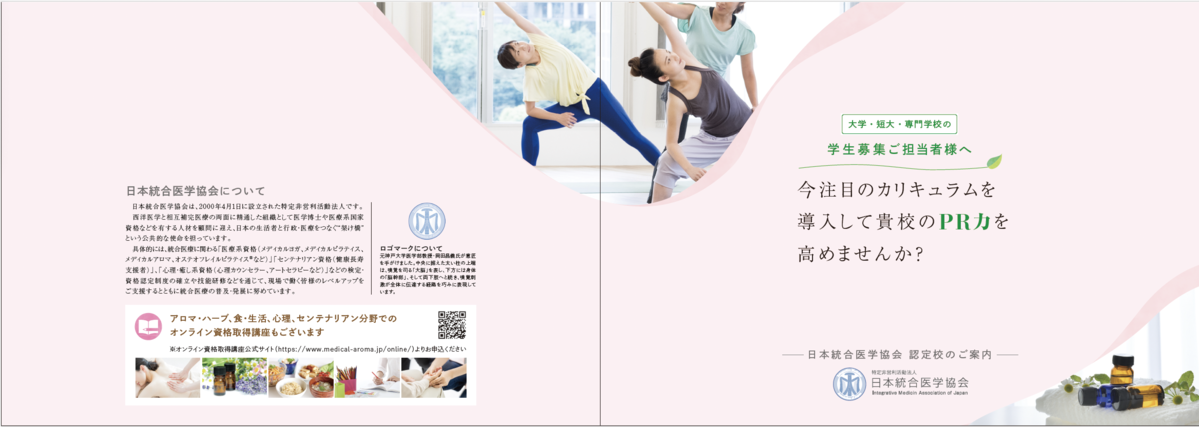

でも、A5でもB5でもつくれますし、下記のパンフレットのように、横型にして差別化を図るケースもあります。

また、紙の種類は大体がマットかコート、時々マットコートでしょう。

でも、あえてそれらの「普通紙」は避け、「ファインペーパー」と呼ばれる、手触りや色味が独特の風合いをもった紙を選んで個性を演出することもできます。

紙の厚さも同様です。一般的なパンフレットは90kgか110kgといった厚さですが、あえて130kgの厚手の紙でつくれば、持った時の感触から印象を変えることもできます。

…といったように、パンフレットの仕様は、こだわりはじめれば非常に多岐にわたります。

それを、まずはターゲットや制作目的、クライアントの意向を踏まえた上で、編集者が提案します。

最近はネットプリントで、最も安い紙を、最も一般的なサイズや厚さでパパッとつくってしまうケースが増えていると思います。

もちろん、その方がコスト面などからも、最適解であるケースは多いと思います。

ただ、ちょっとこだわってつくりたい、他社のパンフレットと差別化したい、といった場合は、判型や紙にも詳しい編集者のアドバイスが有効になると思います。

あるいは、パンフレットの仕様はデザインに大きく関わる部分なので、デザイナーさんと一緒に決めるケースも少なくありません。

紙に詳しいデザイナーさんなら、この辺りのアドバイスはもらえると思います。

④ 原稿作成・取材手配

クライアントから支給された資料、あるいは取材内容などをもとに原稿を作成していきます。

その際の、取材内容の決定やアポ取りといった手配、さらにはライターさんへの説明・指示などが編集者の担当です。

また、先述したように、あがってきた原稿に修正を入れるのも編集者の大事なお仕事。

結構、嫌がられがちな作業であると前のコラムで書きましたが、そこで私が気をつけているのは「主観」で修正しないことです。

相手に「論理的に」説明できる部分だけ、修正指示を出すように心がけています。

④ デザインディレクション

同様に、デザイナーさんにも説明したり、指示を出したりします。

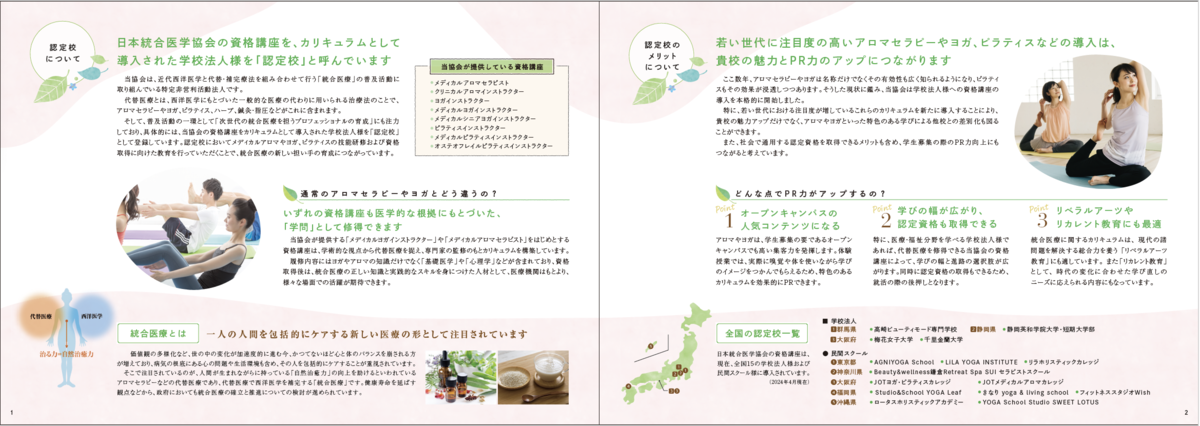

基本的に私は、口頭だけではすませません。自分で各ページ内の「レイアウト構成案」をつくって渡すようにしています

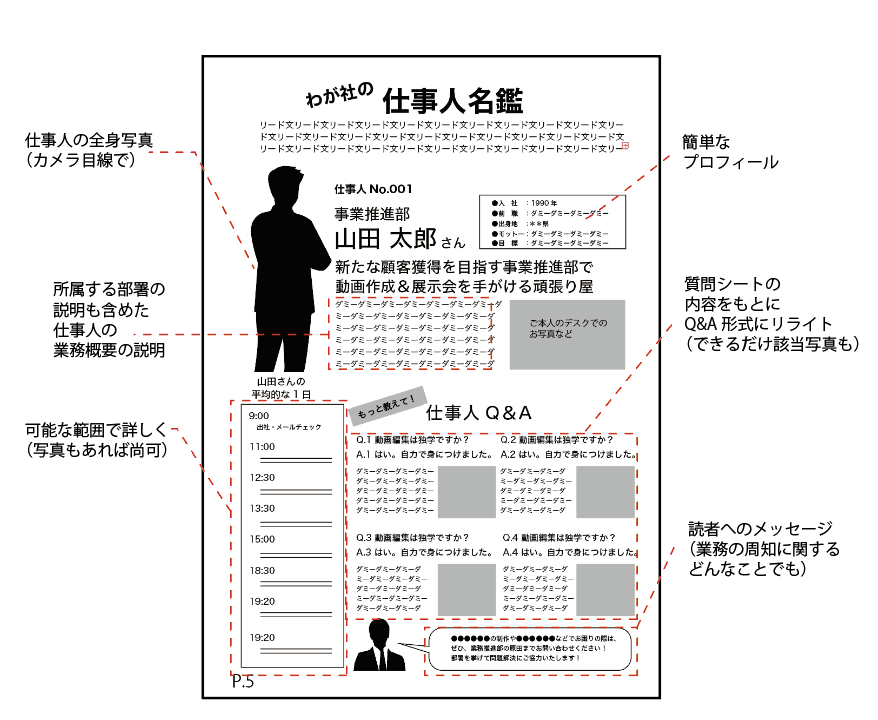

例えば、社内報で社員紹介などをするなら、例えば下のような「レイアウト構成案」を作って、共有した上で、企画の意図やデザインの方向性を説明します。

もちろん、上記のレイアウト構成案は、あらかじめクライアントにも見せてOKをもらいます。

手間はかかりますが、ここで手間をかけておいた方が、クライアントやデザイナーさんとの食い違いが減り、結局、効率的なんです。

設計段階でクライアントに確認してもらっているため、デザイン後の大幅な修正も減ります。

そして、この「レイアウト構成案」の工程があるのとないのとでは、誌面のクオリティにも差が出ると感じています。

朱書き同様、編集者による客観的な目でロジカルにつくられた土台だからです。

意外とすっ飛ばされがちなこの工程ですが、先述した仕様・紙の種類の決定と同様、こだわりの一冊や差別化を図りたい場合、重要なポイントになると思っています。

⑤ 文章校正・進行管理

文章の校正、つまり文字の間違いなどのチェックですね。これも編集者の作業範囲になります。

単純な誤字・脱字の発見ならライターさんの段階でもしますが、一冊全体の中での表記統一となると、全体を見渡す立場の編集者の方が適任でしょう。

表紙から裏表紙に至るまで、あらゆる箇所をチェックしますが、決して文字や文章だけを見るわけではありません。

ノンブル(ページ番号)だったり、文字間・行間のズレだったり、罫線の太さが違っていないかとか、アクセスに書かれた徒歩00分は本当に合っているのかなど、冊子に載っている文字、デザイン、写真、イラストのチェック、さらには内容の裏取り(ファクトチェック)まで全部行います。

大変なんですよー、この校正ってやつが。頭から煙が出そうになります。

そうやって頭から煙を出しつつ文章などを直し、そして、印刷所へのデータ入稿、クライアントへの納品が無事にすむまでの進行管理を担います。

この段階までくると、編集者はほぼ、燃え尽きています。

⑥ 完成後の振り返り

完成した冊子をもとに、進め方についての改善提案や、デザインの方向性の再確認などを行い、次号の参考にします。

この振り返りは、「定期刊行物」の場合に行うと効果的です。

編集者=ライターという、よくある誤解

ここで、編集者に関してよくある誤解について、お話しさせてください。

「編集者って、文章を書く人ですよね?」

って、世間では思われている節があるようですが、ここまで説明してきてお分かりと思いますが、違います。

編集者の仕事は、つきつめれば「制作の進行」「冊子の設計」と「品質管理」です。私はよく、「映画でいえば映画監督のポジションです」と説明しています。

であれば、ライターは脚本家、デザイナーさんは衣装や小道具・大道具などの美術担当といったところでしょうか。

いずれにしろ、編集者とライターはまったく別の業務です。

ただややこしいのが、編集者とライターを兼任している人が少なからずいるという事実です。そう、私のように…。

しかも時々、私は「編集ライターです」と名乗っています…。

きっと、編集者とライターがイコールと思われるのは、私みたいな人間のせいなのでしょう。

なんかすんません…。

編集者に依頼するメリットとは?

ここまで、パンフレット編集者の仕事内容について具体的にご紹介してきました。

つまるところ、パンフレット制作における編集者の役割は「全体を俯瞰(客観視)すること」といえるでしょう。

特に、パンフレットは一度印刷すると後戻りができません。だからこそ、企画から納品まで冷静に見渡せる編集者の存在が重要になるのです。

その結果、デザインや文章の方向性がぶれにくくなったり、品質を落とすことなく、スケジュールも守りながら進めやすくなるのです。

もちろん、編集者が加われば、その分コストは上がります。ひと一人増えているわけですからね。

でも、せっかく何らかの紙媒体、広報誌や会社案内をつくるなら、あるいは、それらの制作にお困りならば、ぜひ一度「編集者」という専門職の活用を検討してみてください。

クオリティはもちろん、制作過程そのものが今以上にスムーズになるはずです。

パンフレット制作に関して編集者をご要望のご担当者様は、ぜひ、お問い合わせフォームよりご相談ください。編集者がしっかりと効果の出る一冊の制作をゼロからサポートいたします!

⚫︎初回40分無料のオンライン制作相談も承っております!

⚫︎eパンフLabトップページ